第363回 『教育の在り方』 〜 愛に溢れた静かな口調 〜

- 樋野 興夫先生

- 2024年7月20日

- 読了時間: 2分

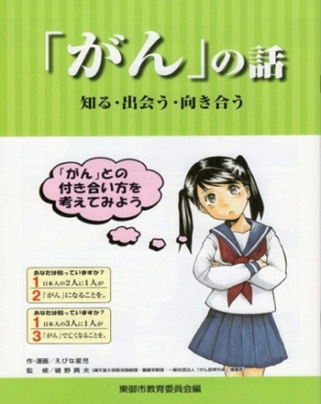

2024年7月16日 新渡戸稲造記念センター ー>順天堂大学 ー>東久留米ジョナサンに向かった。 東久留米ジョナサンでは 取材を受けた。『患者家族の子供達との人間関係の日本人の問題点、そして欧米との違い』などを新刊で企画されたいようである。 【小学生、中学生、高校生での『がん教育の在り方』の現状】なども質問された(添付)。 筆者は、下記を何時もさりげなく語る。

がん哲学 ~ 人は、がんとともにどのように生きていくのか ~

1)病気になったとき、人はどのように感じ、何を考えますか?

2)家族は、どのように患者さんを支えることができますか?

3)周りの人は、どのように患者さんを支えることができますか?

4)人の支えは、患者さんに、どのような効果をもたらしますか?

『がん哲学外来の真髄』:1)愛に溢れた雰囲気 2)静かな口調 3)にもかかわらず

『がん哲学外来の心得』:1)仮面を外し、心の垣根をとる 2)秘密は守る、リラックスした時間を過ごす 3)正直になる、積極的に人々に仕える

「医療者の2つの使命~」:1)『学問的、科学的な責任』で、病気を診断・治療する ー> 学者的な面 2)『人間的な責任』で、手をさしのべる ー> 患者と温かい人間としての関係

今回、勝海舟(1823-1899)の屋敷があった赤坂で講演に呼ばれたことが鮮明に思い出された。 母を亡くして 悩んでいるクララ・ホイットニー(Clara Whitney;1860-1936)に対して、勝海舟の妻(民子1821-1905)の言葉【悲しい時には 私達の所へいらっしゃい、一緒に泣きましょう、そしてあなたが 仕合せな時には 一緒に笑いましょう。 さあ勇気をお出しなさい、—— これから先の長い年月のことは考えず、今日という日以外には 日がないと思って ただ毎日をお過ごしなさい】は、『訪れる人を 温かく迎い入れる & 愛がなければ全ては無意味 = がん哲学外来の心得』でもあろう。

コメント